私たちの体の中で休まず働き続けている臓器のひとつに「腸」があります。食べたものを消化し、必要な栄養を吸収し、不要なものを排出する。この一連の働きが滞りなく行われてこそ、私たちは健康な毎日を送ることができます。

しかし、現代人の生活は、忙しさからくる食事の乱れやストレス、運動不足などによって腸に過度な負担をかけがちです。結果として、便秘や下痢、膨満感、ガスが溜まるなど、腸のトラブルに悩む人が年々増えています。

そこで本記事では、腸の健康を支えるためのヒントをQ&A形式でご紹介します。腸を「休ませる」ことの意義から、食事、生活習慣、医療機関での対応まで、幅広く解説しています。腸内環境を整えたい方、慢性的な便通異常がある方は、ぜひ参考にしてください。

- Q1:腸に休息時間は必要ですか?

- 腸の働きと疲労の関係

- 「腸を休める」とはどういうことか?

- Q2:腸の休息時間はどのくらいが理想的ですか?

- 理想の食事間隔とは?

- 夜間の腸の働きとリズムを整える工夫

- Q3:腸を休ませるためにはどのような食事が効果的ですか?

- 消化に優しい食材とメニュー

- 避けたい食品の例

- プチ断食(ファスティング)という選択肢

- 日常生活で腸の健康を保つための工夫

- 毎日の水分摂取

- 適度な運動

- 規則正しい生活

- ストレスマネジメント

- こんな症状があれば受診を検討しましょう

- 検査を受けやすい時間帯を選んで、腸の健康チェックを

- 出勤前でも安心「モーニング内視鏡検査」

- 平日が難しい方の味方「日曜検査にも対応」

- まとめ|腸をいたわる生活を今日から始めましょう

Q1:腸に休息時間は必要ですか?

腸の働きと疲労の関係

腸は食べた物を分解・吸収し、不要な物を排泄する消化器系の中心的存在です。食事のたびに働き始め、吸収が終わるまでずっと動き続けています。現代人は1日3食だけでなく間食や夜食、飲み会などで常に腸を酷使している状態にあるとも言われます。

このように腸を休ませる時間がないままだと、消化吸収機能の低下や、腸内細菌のバランスの乱れ、そして慢性的な腸トラブルに繋がる恐れがあるのです。

「腸を休める」とはどういうことか?

「腸の休息」とは、物理的な休止時間を与えることに加え、腸に優しい状態をつくることを指します。具体的には以下のような方法が有効です。

- 食事と食事の間隔をあける

- 間食を減らす

- 消化のよいものを中心とした食生活にする

- 夜遅くの食事を控える

これらの工夫により、腸のぜん動運動が規則的になり、腸粘膜の修復が進み、腸内フローラ(腸内細菌)のバランスが整いやすくなります。

腸を休ませるメリット

- 便通が安定し、排便のリズムが整う

- 膨満感やガスの発生が減る

- 腸内細菌の多様性が保たれる

- 免疫機能が向上し、感染症リスクが低下する

つまり、腸を意識的に「休ませる」ことは、全身の健康に直結する行動なのです。

Q2:腸の休息時間はどのくらいが理想的ですか?

理想の食事間隔とは?

食事の間隔は、腸にとって非常に重要です。目安として4~6時間の間隔を空けることで、腸が前回の食事をしっかり処理し、次に備える時間を確保できます。

以下のような食事スケジュールが、腸の健康にとって理想的とされています:

| 食事 | 間隔の目安 | 補足 |

|---|---|---|

| 朝食~昼食 | 5〜6時間 | 朝食は軽めにすると空腹時間を作りやすい |

| 昼食~夕食 | 4〜5時間 | 午後の間食はなるべく控える |

| 夕食~就寝 | 最低でも就寝の3時間前に食事を終える | 胃腸を休めてから眠ることが腸の修復に繋がる |

夜間の腸の働きとリズムを整える工夫

夜は腸の活動が最も落ち着く時間帯です。副交感神経が優位になり、腸粘膜の修復や腸内フローラの調整が行われます。

そのため、就寝前に食べない、また夕食は脂肪分の少ない消化の良いものにするなどの工夫が、腸の休息に大きく寄与します。

夜におすすめの食事例

- 湯豆腐や雑炊など消化の良い主食

- 温野菜や味噌汁でビタミン・ミネラルを補給

- 脂質の少ない白身魚やささみ肉

このような「腸にやさしい夜時間」を習慣づけることが、結果的に翌日の体調や便通にも良い影響を与えます。

Q3:腸を休ませるためにはどのような食事が効果的ですか?

消化に優しい食材とメニュー

腸にやさしい食事の基本は「消化に良い」「腸内環境を整える」「添加物や脂質が少ない」ことです。特に下記のような食材やメニューは腸の負担を減らすのに適しています。

- やわらかく煮た野菜(にんじん、大根、かぼちゃなど)

- 発酵食品(味噌、納豆、ぬか漬け、ヨーグルト)

- スープ類(野菜スープ、味噌汁、おすまし)

- おかゆ、雑炊、うどんなど柔らかい主食

- ささみ、白身魚、豆腐など低脂質なたんぱく源

これらの食品は腸内でガスを生みにくく、ぜん動運動(腸の動き)もスムーズになるとされています。

避けたい食品の例

以下のような食品は、腸への刺激が強く、症状が悪化する恐れがあるため控えめにしましょう。

- 脂っこい料理(揚げ物、ファストフードなど)

- 辛い物やスパイスの強い料理

- 甘すぎる洋菓子や高カロリーデザート

- 冷たい飲み物・アルコール類

- 炭酸飲料やガム(ガスが溜まりやすい)

プチ断食(ファスティング)という選択肢

腸を完全に休ませる方法として、プチ断食(16時間断食、半日ファスティング)も注目されています。断食といっても水分はしっかり摂り、1日の中で食事を摂らない時間帯を設けるだけでも、腸にとっては大きな休息になります。

無理のない範囲で、たとえば「夕食を18時までに済ませて翌日の10時まで食事を摂らない」といった工夫でも十分に効果が期待できます。

日常生活で腸の健康を保つための工夫

1. 毎日の水分摂取

水分不足は便秘の大きな原因です。腸内の水分が不足すると、便が硬くなり排出しにくくなります。こまめに水や白湯を飲むことを心がけましょう。

2. 適度な運動

軽い有酸素運動(ウォーキングや体操など)は腸の動きを活性化します。1日15〜30分の歩行やストレッチを継続的に行うことで、排便習慣が整う方も多いです。

3. 規則正しい生活

朝起きて、朝食を摂り、夜はしっかり眠る。この基本的な生活リズムを守ることが、自律神経を整え、腸の働きにも良い影響を与えます。

4. ストレスマネジメント

腸は「第二の脳」と呼ばれるほど、メンタルの影響を受けやすい器官です。過度な緊張やストレスが続くと、便秘や下痢などの症状を悪化させることもあります。

ストレス軽減に役立つ習慣

- 深呼吸や瞑想、ヨガ

- 湯船につかる(38~40℃程度)

- 睡眠時間の確保(7時間以上が目安)

こんな症状があれば受診を検討しましょう

腸の不調は、日々の体調に大きく影響します。以下のような症状が長引いている方は、一度医療機関での検査をおすすめします。

| 症状 | 可能性のある疾患 |

|---|---|

| 慢性的な便秘や下痢 | 過敏性腸症候群、腸内フローラ異常、機能性下痢など |

| 便に血が混じる | 痔核、裂肛、大腸ポリープ、大腸がんなど |

| お腹の張り、ガスが多い | 腸内細菌のバランス異常、消化不良 |

| 急激な体重減少、倦怠感 | 炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病) |

▶ 便に血が混じる症状に不安がある方は、血便の原因と検査をマンガで紹介したページをご覧ください。

検査を受けやすい時間帯を選んで、腸の健康チェックを

出勤前でも安心「モーニング内視鏡検査」

忙しい毎日、なかなか平日に時間を確保できない方には、朝の時間を活用したモーニング内視鏡検査がおすすめです。当院では、朝7時台・8時台の早朝にも検査枠を設けており、仕事前にスムーズに検査を受けられる体制を整えています。

平日が難しい方の味方「日曜検査にも対応」

当院では、日曜日も内視鏡検査に対応しています。「平日は仕事が休めない」「子どもがいるので土日しか動けない」など、ライフスタイルに合わせた柔軟な検査予約が可能です。

まとめ|腸をいたわる生活を今日から始めましょう

腸は、私たちの体調を左右するほど重要な臓器であり、日々の生活の中で少しずつ労わることができます。定期的な休息時間を設ける、食事の内容を見直す、生活習慣を整える…。どれも難しいことではありませんが、積み重ねることで腸は本来の機能を取り戻していきます。

「なんとなく不調が続いている」「お腹の調子が安定しない」そんな方は、腸を休ませるという視点を意識してみてください。

また、不安な症状がある場合には、無理に我慢せず、専門の医師に相談することが大切です。当院では、消化器内視鏡専門医による丁寧な診療と、鎮静剤を使った負担の少ない内視鏡検査を行っています。

お電話でのご予約も可能です

(受付時間:9:00〜17:00)

施設紹介

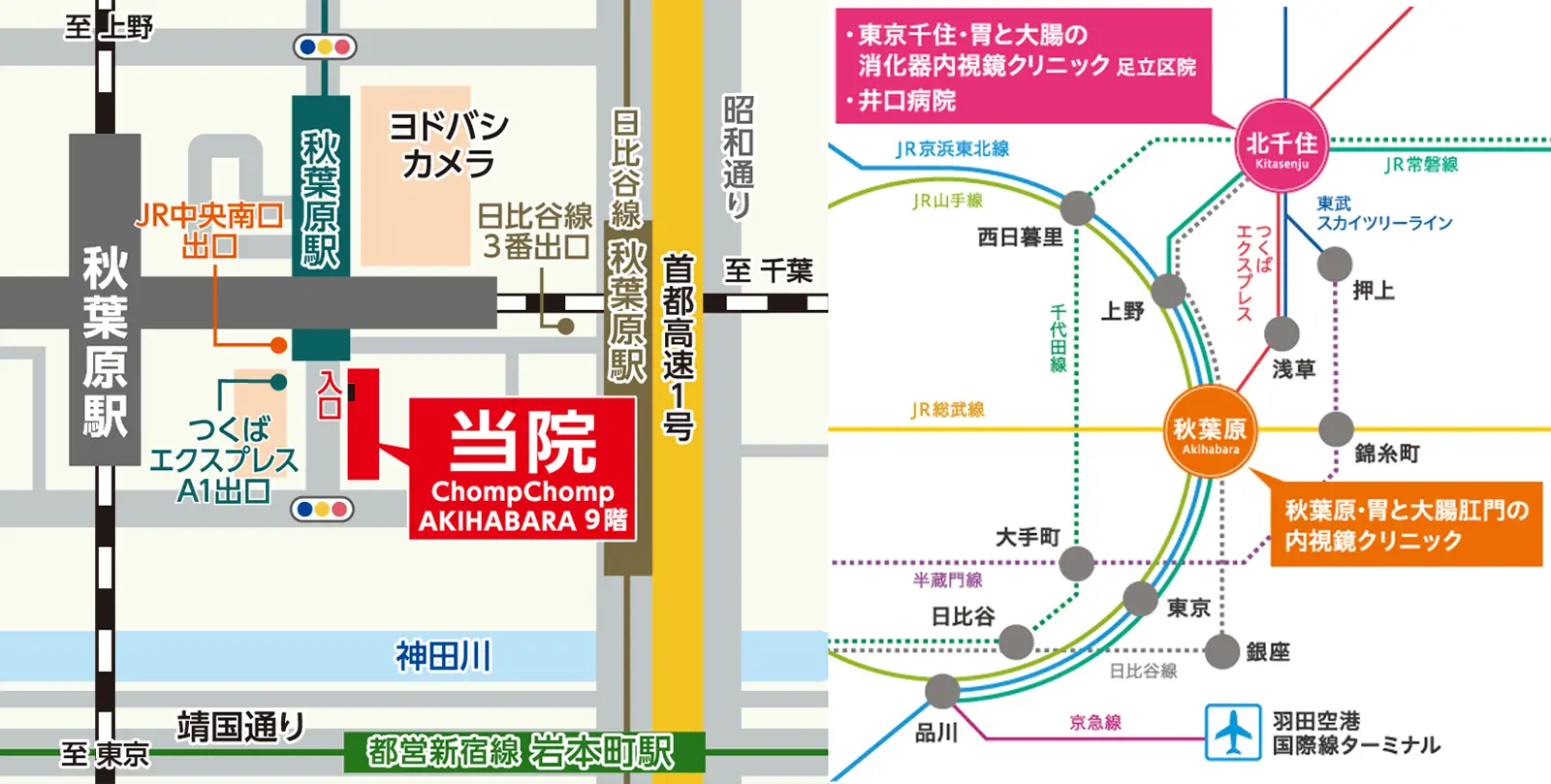

秋葉原・胃と大腸肛門の内視鏡クリニック 千代田区院 >>

ホームページ https://www.akihabara-naishikyo.com/

電話番号 03-5284-8230

住所 東京都千代田区神田佐久間町1-13 チョムチョム秋葉原ビル9階

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 14:00~17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ |

※予約検査のみ

祝日のみ休診

JR秋葉原駅より徒歩1分、東京メトロ日比谷線秋葉原駅より徒歩1分、つくばエクスプレス秋葉原駅より徒歩1分