「食事に気をつけているのに、なぜか下痢が続く…」

「お腹を下しやすく、トイレが手放せない…」

こうした悩みを抱えていませんか?

実は、下痢を繰り返す背景には腸内環境の乱れや消化器疾患が隠れていることがあります。

下痢は一時的な症状で済むこともありますが、慢性的に続く場合には注意が必要です。

食生活・ストレス・感染症・炎症など、原因は多岐にわたり、放置すると大きな病気につながるリスクもあります。

本記事では、下痢が続く原因と考えられる要因を整理し、

さらに内視鏡検査で分かること、そして当院での対応について詳しく解説します。

- 下痢を繰り返す原因が理解できる

- 腸内環境と疾患の関係がわかる

- 受診や検査を検討するきっかけになる

「下痢ぐらい…」と放置せず、体のサインに目を向けていただくことが健康維持の第一歩です。

下痢が続く原因とは?

1. 食べ物が影響している

私たちが日々摂取する食事は、腸の働きに大きく影響します。

特に、脂っこい揚げ物や辛い料理、アルコール、冷たい飲み物は腸を刺激し、消化管の動きを過剰に活発化させることがあります。

その結果、腸内で水分吸収がうまくいかず、便が緩くなり下痢につながるのです。

例えば、焼き肉を食べた翌日にお腹がゆるくなった経験はありませんか?

これは、油分が腸に負担をかけた結果起こる典型的な症状です。

また、香辛料の多い料理は腸の粘膜を刺激し、消化が追いつかなくなることで下痢を引き起こします。

もちろん、これらの食品を完全に避ける必要はありません。

ただし「食べる頻度」や「量」を意識することが大切です。

症状が出やすい食べ物を把握し、体に合った食事のバランスを心がけるだけでも、下痢の頻度を減らすことができます。

2. 腸内環境の乱れ

腸内には、善玉菌・悪玉菌・日和見菌と呼ばれる細菌がバランスを保ちながら存在しています。

この腸内フローラが整っていると、消化・吸収がスムーズに進み、便通も安定します。

しかし、ストレスや不規則な生活、睡眠不足、偏った食生活などによって善玉菌が減少すると、腸内環境は一気に乱れてしまいます。

腸の働きが不安定になり、便が柔らかくなりすぎたり、逆に便秘になったりとトラブルが増えるのです。

特に現代人は、ストレス社会の中で交感神経が優位になりやすく、自律神経の乱れから腸の働きに影響が及びます。

「ストレスを感じるとお腹を下しやすい」というのは、多くの方が経験する現象ではないでしょうか。

腸内環境を整えるためには、発酵食品(ヨーグルト、納豆、味噌など)の摂取や、食物繊維を意識的に摂ることが有効です。

また、規則正しい生活リズムを保ち、適度な運動を取り入れることも腸の安定につながります。

3. 過敏性腸症候群(IBS)

過敏性腸症候群(IBS)は、検査で明らかな異常が見つからないにもかかわらず、

腸の機能が不安定になることで下痢や便秘、腹痛などを繰り返す疾患です。

日本人の10人に1人はIBSの症状を持っているとされ、決して珍しいものではありません。

主な原因はストレスや精神的な緊張です。

会議や試験、旅行などの前に突然お腹が痛くなる、といった経験はIBSの特徴に近いものです。

腸は「第二の脳」と呼ばれるほど自律神経と深く関わっており、心の状態が腸に影響を及ぼしやすいのです。

IBSは命に関わる病気ではありませんが、生活の質を大きく下げてしまう点が問題です。

症状が続く場合には、内科や消化器内科での相談をおすすめします。

詳しくは 過敏性腸症候群(IBS)の解説ページ もご覧ください。

4. 腸の感染症や炎症

下痢を繰り返す原因として、ウイルスや細菌による腸の感染症も考えられます。

ノロウイルスやカンピロバクターなどの食中毒菌は代表的な例です。

これらの感染症は急性の下痢や嘔吐、発熱を伴い、短期間で強い症状を引き起こします。

また、潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患(IBD)は、慢性的に腸に炎症を起こし、

下痢や血便、強い腹痛を繰り返す特徴があります。

これらは放置すると腸の粘膜に深刻なダメージを与える可能性があるため、早期診断と治療が不可欠です。

特に「血便が出る」「夜間も下痢が続く」「体重が減ってきた」などの症状がある場合は、

一刻も早く医療機関を受診することを強くおすすめします。

関連情報

腸に関する病気の中でも、便の色や形で見抜く!大腸ポリープの初期サインとは|血便・便秘・下痢に注意 という記事も参考になります。

早期のポリープ発見は大腸がん予防に直結するため、ぜひご覧ください。

また、当院の医療体制について詳しく知りたい方は、

当院の消化器内科の特徴とは?安心の医療体制をご紹介 をご覧ください。

秋葉原駅徒歩1分というアクセスの良さや、土日診療などの利便性も解説しています。

当院でできる検査と治療の流れ

内視鏡検査で原因を明らかにする

下痢を繰り返す場合、まずは原因を正確に突き止めることが大切です。

当院では胃カメラ・大腸カメラといった内視鏡検査を通じて、腸内の炎症やポリープ、感染の有無を直接確認できます。

内視鏡検査は「つらそう…」というイメージを持たれる方も少なくありませんが、

経鼻・経口に対応したスコープや、ウトウトしたまま検査が受けられる鎮静法を採用しています。

さらに、検査後には回復スペースを設けており、安心してお帰りいただける体制を整えています。

治療の方針

検査結果に応じて、以下のような治療を行います。

- 食事内容の調整(脂っこいものや刺激物を控える指導)

- 腸内環境を整えるプロバイオティクスや整腸剤の使用

- IBSに対する薬物療法や生活指導

- 感染症の場合は抗菌薬や点滴での治療

- 炎症性腸疾患の場合は専門的な内科的治療

単なる「食あたり」なのか、それとも慢性的な病気のサインなのかを見極めるために、

内視鏡検査は非常に有効な手段です。

生活習慣の見直しとセルフケア

腸をいたわる食生活

腸の健康を保つためには、まず毎日の食事内容を見直すことが大切です。

揚げ物や辛いもの、アルコールなど腸に刺激を与える食品は控えめにし、

代わりに消化にやさしい食材を選ぶことが有効です。

- 発酵食品(ヨーグルト、納豆、キムチなど)で善玉菌を補う

- 野菜や果物、海藻などで食物繊維をバランス良く摂る

- 常温の水や白湯を意識して飲み、冷たい飲み物は控える

- 暴飲暴食を避け、腹八分目を心がける

ストレスケアと睡眠

腸は自律神経と深く関係しているため、精神的な負担が下痢の原因になることもあります。

過度なストレスを感じたら、深呼吸や軽い運動、趣味の時間を持つなどリラックスを意識しましょう。

また、睡眠不足も腸の働きを乱すため、規則正しい生活リズムを保つことが重要です。

腸を動かす習慣

適度な運動は腸のぜん動運動を促し、便通を整えるサポートとなります。

ウォーキングやストレッチなど、軽めの運動を継続するだけでも腸内環境は改善しやすくなります。

当院の特徴と安心できる体制

秋葉原・胃と大腸お尻の内視鏡クリニック 千代田区院では、

消化器疾患の診断と治療に特化した体制を整えています。

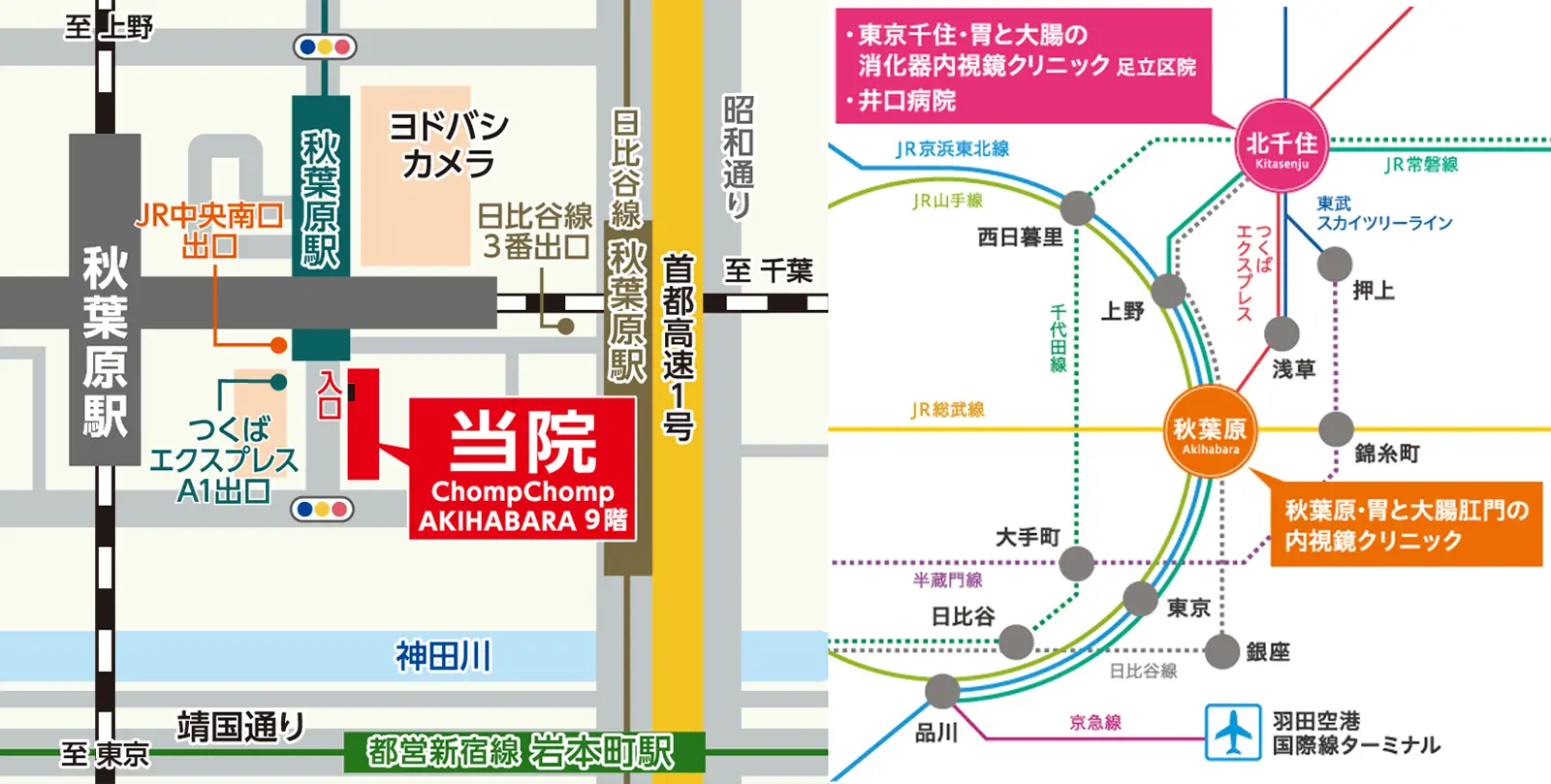

- 秋葉原駅から徒歩1分の好アクセス

- 土日も診療・検査が可能で、忙しい方も安心

- 24時間WEB予約やLINE予約にも対応

- 胃カメラ・大腸カメラに精通した専門医が在籍

- 鎮静法を用いた「眠っている間に終わる」内視鏡検査

患者さま一人ひとりの症状に寄り添い、丁寧な検査と治療を提供しています。

まとめ:下痢を繰り返すときは早めの受診を

下痢は一時的なものとして軽視されがちですが、

繰り返す場合には腸内環境の乱れや消化器疾患が隠れている可能性があります。

食事や生活習慣の見直しで改善するケースもありますが、

血便や強い腹痛、体重減少などの症状を伴うときは注意が必要です。

当院では、内視鏡検査をはじめとする消化器専門診療を行い、

患者さま一人ひとりに合った治療を提供しています。

「下痢が続く」「お腹の不調が気になる」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。

◆ 秋葉原駅 徒歩1分の好アクセス

◆ 土日診療・検査に対応

◆ 24時間WEB予約・LINE予約に対応

お電話でのご予約も可能です

(受付時間:9:00〜17:00)

施設紹介

秋葉原・胃と大腸肛門の内視鏡クリニック 千代田区院 >>

ホームページ https://www.akihabara-naishikyo.com/

電話番号 03-5284-8230

住所 東京都千代田区神田佐久間町1-13 チョムチョム秋葉原ビル9階

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 14:00~17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ |

※予約検査のみ

祝日のみ休診

JR秋葉原駅より徒歩1分、東京メトロ日比谷線秋葉原駅より徒歩1分、つくばエクスプレス秋葉原駅より徒歩1分