クローン病は、口から肛門までの消化管のどこにでも炎症が起こる可能性のある、慢性炎症性腸疾患(IBD)の一種です。特に小腸や大腸に炎症が現れることが多く、病変は非連続的にあらわれるのが特徴です。

発症年齢は10代後半から30代前半が多く、若年層での診断例が目立ちます。男女比に大きな差はありませんが、近年ではライフスタイルの変化により日本でも患者数が増加傾向にあります。

第1章:クローン病の主な症状とそのサイン

1-1. よく見られる初期症状

クローン病は発症初期からはっきりとした症状が出にくいこともあり、診断が遅れる原因のひとつです。しかし、以下のような症状が繰り返し見られる場合には、注意が必要です。

- 腹痛(特におへその右下あたり)

- 長引く下痢(血液や粘液を含むことも)

- 血便

- 発熱(微熱が続く)

- 体重の減少、倦怠感

- 肛門周囲の異常(膿瘍、瘻孔など)

1-2. なぜ早期発見が重要なのか

クローン病は慢性的に進行し、腸管の狭窄や穿孔、瘻孔などの合併症を引き起こすことがあります。また、長期的には大腸がんのリスクも増加するため、早期の段階で診断・治療を開始することが非常に重要です。

1-3. 痛みの部位に注意を

「お腹の痛み」と一口にいっても、その部位によって考えられる病気は異なります。クローン病では、特に右下腹部に痛みを感じるケースが多く、虫垂炎との鑑別が必要です。

慢性的な右下腹部痛が続く方はこちらの解説もご覧ください。

1-4. 下痢が続く場合の注意点

クローン病による下痢は、単なる食あたりやストレスによるものとは異なり、長期間にわたって繰り返し起こるのが特徴です。水様性や粘液性、時には血が混じることもあります。

慢性的な下痢にお悩みの方はこちらもご参考にしてください。

1-5. 血便が出たときの対処

血便はクローン病に限らず、大腸ポリープや痔、感染性腸炎などでも見られる症状ですが、クローン病では腸の粘膜がびらん・潰瘍を起こしていることが原因です。色や状態によっても原因の目星がつくことがありますが、正確な診断には内視鏡検査が必要です。

第2章:診断方法と内視鏡検査の役割

2-1. クローン病診断に必要な検査とは

クローン病の診断には、複数の検査を組み合わせて行う必要があります。以下のような検査が一般的に実施されます:

- 血液検査:炎症反応(CRPや白血球数)や貧血の有無を確認

- 便検査:感染性腸炎との鑑別、便潜血の確認

- 画像検査:腹部超音波、CT、MRI などによる病変の把握

- 内視鏡検査:実際に腸の中を観察し、組織を採取(生検)

2-2. 内視鏡検査の重要性

内視鏡検査は、クローン病の確定診断において最も重要な検査の一つです。腸内を直接観察できるため、炎症の広がりや潰瘍の状態、狭窄の有無などを正確に把握できます。また、生検を行うことで、組織学的な診断も可能になります。

2-3. 無痛内視鏡検査とは

当院では、鎮静剤を用いた「無痛内視鏡検査」を提供しており、検査中の苦痛や不安をできる限り軽減しています。点滴による鎮静を行ったうえで、医師と看護師が連携しながら安全に検査を進行します。

「痛そう」「つらそう」というイメージがある内視鏡検査ですが、実際にはウトウトと眠っている間に終わることも多く、患者様からは「思っていたより楽だった」とのお声を多くいただいています。

2-4. 内視鏡による経過観察の重要性

クローン病は一度診断された後も、継続的な経過観察が必要です。治療により症状が落ち着いた場合でも、定期的に内視鏡で炎症の状態を確認することが再燃の予防につながります。

第3章:クローン病の治療法と生活管理

3-1. 治療の基本方針

クローン病は完治が難しい疾患ですが、適切な治療を行うことで症状をコントロールし、再発を予防することが可能です。治療の基本は「炎症の抑制」と「再燃の予防」です。

3-2. 主な薬物療法

治療には以下のような薬剤が使用されます:

- 5-ASA製剤:炎症を抑える基本的な薬剤

- 副腎皮質ステロイド:中等度~重症の炎症に使用

- 免疫調整薬:長期的な再燃予防に用いられる

- 抗TNF-α抗体製剤(生物学的製剤):強力な抗炎症効果をもつ注射薬

患者様の症状の程度や合併症の有無に応じて、医師が最適な治療法を選択します。

3-3. 食事療法と栄養管理

クローン病の症状管理には、食事の工夫も欠かせません。消化にやさしく、脂質の少ない食事が基本となります。急性期には「腸を休ませる」ことが大切であり、栄養補助食品や経腸栄養が使用されることもあります。

| おすすめの食品 | 避けたい食品 |

|---|---|

| 白米、おかゆ、うどん | 脂っこい揚げ物 |

| 白身魚、鶏ささみ | 香辛料の強い料理 |

| 豆腐、煮物、卵料理 | アルコール、炭酸飲料 |

3-4. 日常生活での注意点

クローン病患者様は、ストレスや睡眠不足、暴飲暴食が症状の再燃を引き起こす可能性があるため、日常生活の中でもセルフケアが大切になります。

- 睡眠をしっかりとる

- 規則正しい食事と軽い運動を取り入れる

- 症状日誌をつけて体調の変化を記録

- 定期的な通院・検査を欠かさない

無理せず、少しずつ体調を整えていくことが大切です。

第4章:当院での診療体制と安心のサポート

4-1. 専門医による診断と継続フォロー

当院では、消化器疾患を専門とする医師が在籍しており、クローン病の早期発見から長期フォローまで、一貫した医療サービスを提供しています。

初診時には、症状やこれまでの経過を丁寧にヒアリングし、必要に応じて血液検査・便検査・内視鏡検査などを速やかに実施。検査後も、病状に合わせた治療計画をわかりやすく説明いたします。

4-2. 無痛内視鏡による診断の安心感

当院の内視鏡検査は、すべて鎮静下で行う「無痛内視鏡」を基本としています。初めての検査に不安がある方でも、ウトウトとした状態で検査が終わるため、苦痛なく安心して受けていただけます。

また、最新鋭の内視鏡機器を導入しており、微細な病変も見逃さず診断の精度を高めています。検査画像はモニターにリアルタイムで映し出され、必要に応じてご本人やご家族へのご説明も可能です。

4-3. チーム医療で支える継続的なケア

クローン病は長期間にわたって付き合っていく病気であるため、医師だけでなく、看護師や管理栄養士、薬剤師など、多職種によるチーム医療が大切です。

当院では、症状や生活習慣の変化に応じてきめ細やかなサポートを行い、患者様が自分らしい生活を取り戻せるよう寄り添った診療を心がけています。

4-4. 検査後のフォローと相談体制

検査結果は後日ご説明のうえ、必要な場合には治療を開始します。ご希望の方には家族への説明時間も設け、検査後の不安や今後の生活に関するご相談にも丁寧に対応いたします。

第5章:早期発見で広がる未来の選択肢

5-1. 早期発見がもたらす利点

クローン病は発見が遅れるほど、治療の選択肢が限られたり、手術が必要になるリスクが高まります。しかし、症状が軽いうちに診断されれば、薬だけで炎症をコントロールできる可能性もあります。

また、腸管の損傷が進行する前に治療を開始することで、狭窄や瘻孔などの合併症を防ぎ、手術回避につながるケースもあります。

5-2. 新しい薬と治療法の進化

近年では、生物学的製剤やJAK阻害薬など、新しい薬が次々に登場しており、従来よりも副作用が少なく、高い治療効果を得られる可能性が広がっています。

当院では、最新の治療情報を常に取り入れ、患者様にとって最も適した治療法を提案できる体制を整えています。

5-3. 生活の質を高めるサポート

早期の治療開始により、日常生活における制限が少なくなり、仕事や学校、趣味などを諦めずに続けられる可能性が高まります。

「体調が安定したことで旅行に行けるようになった」「毎日の不安が減って家族との時間を大切にできるようになった」といった声も多く、生活の質(QOL)を維持・向上させるためにも、早期発見・早期治療が鍵となります。

まとめ:気になる症状は早めにご相談を

繰り返す腹痛や下痢、血便、体重減少などの症状がある場合は、「もしかしてクローン病かもしれない」と疑い、消化器専門の医療機関での検査をおすすめします。

クローン病は適切に診断・治療することで、症状のコントロールが可能です。放置してしまうと、腸の損傷やがん化のリスクが高まるため、早期に発見することが何より重要です。

当院では、無痛内視鏡検査をはじめとした正確で負担の少ない検査を行い、早期診断と適切な治療につなげる体制を整えています。気になる症状がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

お電話でのご予約も可能です

(受付時間:9:00〜17:00)

施設紹介

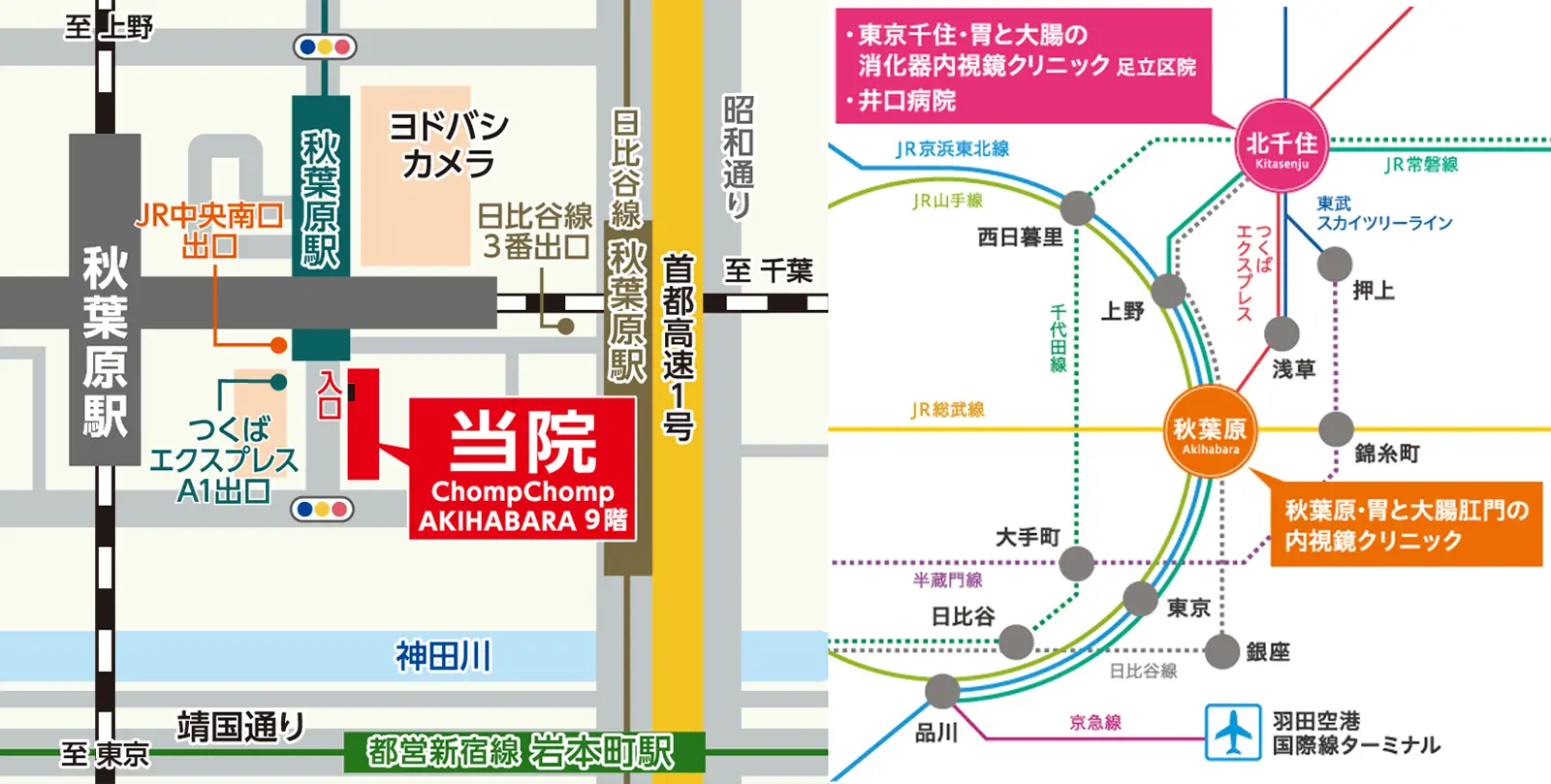

秋葉原・胃と大腸肛門の内視鏡クリニック 千代田区院 >>

ホームページ https://www.akihabara-naishikyo.com/

電話番号 03-5284-8230

住所 東京都千代田区神田佐久間町1-13 チョムチョム秋葉原ビル9階

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 14:00~17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ |

※予約検査のみ

祝日のみ休診

JR秋葉原駅より徒歩1分、東京メトロ日比谷線秋葉原駅より徒歩1分、つくばエクスプレス秋葉原駅より徒歩1分